Wi-Fi7(IEEE802.11be)の使い方

Wi-Fi7は業界団体の「Wi-Fiアライアンス」が制定した無線LANの名称で、

2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯の3種類の周波数帯を使用して理論最大速度46Gbpsを実現しています。

無線LANには「IEEE(米国電気電子学会)」が制定した規格がありますが、

最近の製品ではWi-Fiアライアンスの名称がよく使われるようになっています。

両者の関係を以下の表1に掲載しました。

表1 Wi-Fiの概要

| Wi-Fi名称 | IEEE名称 | 理論最大速度 | 使用周波数 | リリース年 |

|---|---|---|---|---|

| Wi-Fi4 | IEEE802.11n | 600Mbps | 2.4GHz帯、5GHz帯 | 2009年 |

| Wi-Fi5 | IEEE802.11ac | 6.9Gbps | 5GHz帯 | 2014年 |

| Wi-Fi6 | IEEE802.11ax | 9.6Gbps | 2.4GHz帯、5GHz帯 | 2019年 |

| Wi-Fi6E | IEEE802.11ax | 9.6Gbps | 2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯 | 2020年 |

| Wi-Fi7 | IEEE802.11be | 46Gbps | 2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯 | 2023年12月 |

国内では、「IEEE802.11ac」(Wi-Fi5)が2014年2月に正式な規格として承認され、

「IEEE802.11ax」(Wi-Fi6)は2019年にリリースされました。

その後、2022年に6GHz帯の電波も利用できる拡張規格のWi-Fi6Eが認められました。

更に、2023年にはWi-Fi7がリリースされて、2024年から2025年にかけて対応製品が急速に拡大してきました。

ハイエンドモデルだけでなく、導入し易いエントリーモデルも発売されるようになりました。

なお、Wi-Fi7に対応する製品は、それ以前の規格(Wi-Fi6、Wi-Fi5、Wi-Fi4)にも対応していますので、

これらの規格の製品とも通信することができます。

以下では、Wi-Fi7の特徴や使い方について解説し、更に、主要な対応製品を紹介していきます。

- Wi-Fi7の特徴、使い方

- Wi-Fi7対応の無線LANルータ(親機)

- Wi-Fi7対応の無線LAN子機

- Wi-Fi7対応の無線LANイーサネットコンバータ

<注意点>

無線LANはWi-Fi(ワイファイ)とも呼ばれるようになっていますが、Wi-Fiは業界団体の「Wi-Fiアライアンス」が制定したものです。

Wi-Fiでは米国電気電子学会IEEEの無線LAN規格を採用し、

更に、無線機器どうしの自動接続方式(WPS)を定めて無線LANが簡単に利用できるようにしています。

従って、Wi-Fi対応製品であれば高速な無線LAN通信が行えて、

メーカーが異なる機器でも接続設定が簡単に行えます。

Wi-Fiの詳細は、「Wi-Fiとは」のページをご覧ください。

無線LANや有線LANを使用したホームネットワークの概要・使い方については、 「ホームネットワーク(家庭内LAN)入門」のページをご覧ください。

Wi-Fiのホームネットワークはスマートホームを構成するための重要システムです。

スマートホームは多数のWi-Fi機器で構成されることや、

高画質な映像を利用するようになることから、Wi-Fi7のような超高速な無線LAN環境が必要になってきます。

Wi-Fi7の特徴、使い方

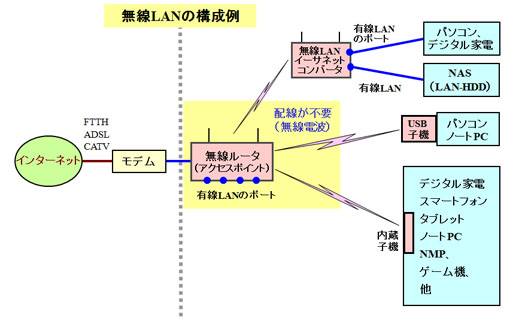

無線LANを用いてホームネットワークを構成する場合のシステム構成例を図1に示しておきました。 無線LANを構成する中心機器である無線LANルータ(親機)と各種ホーム機器の間は無線LAN規格に準じたワイヤレス通信が行われます。

図1 無線LANの構成機器とシステム構成例

Wi-Fi7はWi-Fi6までのような単なる速度向上を目的とするものではなく、 以下に列挙しましたように、主に3つのコア技術によって進化しています。

- MLO(Multi-Link Operation)

2.4GHz帯、5GHz帯、6GHz帯を同時に使って通信できる。 - 320MHzのチャンネル幅

Wi-Fi6/6Eでは最大160MHzであったが、2倍になったので2倍のデータを一度に送受信できる。 - 4K-QAM(4096-QAM)

データを電波に乗せる際の変調方式が改良されて一度に伝送できる情報量が約20%増加。

Wi-Fi7は利用できる周波数帯として新たに6GHz帯が追加されたので、 これまで使われていなかった「空いている」周波数を使用できるメリットがあります。

次に、Wi-Fi7対応製品を使用する際の特徴について記載しておきます。

Wi-Fi7の実効通信速度

無線電波を使用する通信では、実効的な通信速度は周囲の電波環境に依存するため、理論速度に比べると大きく低下します。

例えば、壁による信号の減衰や、同じ周波数を使用する他の機器からのノイズなどの影響があります。

また、ルータの設置場所やアンテナの向きを変えるだけで実効速度が変化することがあります。

Wi-Fi6、Wi-Fi5等の従来方式と変わらない事項

無線LANルータ(親機)と子機が通信できるようにする自動接続方式は従来と変わらずに次のような3種の方式があるので、

親機と子機が同じ方式に対応していれば簡単に接続設定が行えます。

WPS(Wi-Fi対応製品)

AOSS/AOSS2(バファロー製品が採用)

らくらく無線スタート(NEC製品が採用)

また、親機と子機が通信するためには、親機の親機の識別コード(SSID)とパスワード、

暗号化方式(WPA3/WPA2/WPA/WEP)を子機に入力して設定しますが、これも従来と変わりません。

高出力化の工夫

親機と子機の距離が離れていても安定して通信できるように、ハイパワー出力の製品があります。

一戸建ての住居で1階と2階で通信するような場合はハイパワー製品を選ぶと良いです。

また、距離が離れすぎて信号強度が減衰するようであれば、中継器を介在して通信する手段もあります。

次に、親機に付いているアンテナは特定の方向に電波を強く送出できるようになっています。

特に、複数のアンテナを備えている場合はビームフォーミングなどの手段により強く電波が出る指向性があるので、

アンテナの向きを調整することが大事です。

他規格との混在

無線LANルータ(親機)がWi-Fi7に対応している場合は、無線LAN子機がWi-Fi7に対応していなくても、

同じ周波数帯を利用しているWi-Fi6やWi-Fi5であれば通信することができます。

但し、最大通信速度は遅い規格の速度に合わせることになってしまいます。

Wi-Fi7通信とWi-Fi6通信の同時使用

Wi-Fi7では6GHzの周波数帯を使用し、Wi-Fi6では5GHzや2.4GHzの周波数帯を使用できるので、

Wi-Fi7通信とWi-Fi6通信を同時に行うことが可能です。

但し、無線アンテナの使用状況により、それぞれの最大通信速度は変わってきます。

無線LANルータ(親機)の製品では、6GHzを用いた通信の最大速度と、5GHzの場合の最大速度と、

2.4GHzの場合の最大速度が併記されて表示してあります。

例えば、5764Mbps(6GHz)と2882Mbps(5GHz)と688Mbps(2.4GHz)が併記されて、

最大で9300Mbpsと表現されることがあるので注意してください。

無線LANルータ(親機)を選ぶ時のチェックポイント

通信規格や通信速度などの他に、次の点にも注意しておく必要があります。

最大接続台数は十分か

無線LANルータを使用する場合は、何台の端末をルータに同時接続できるかを確認しておく必要があります。

ルータ製品には最大接続端末数が表記されていますが、おおよその数値なので子機などの端末が多い場合は注意してください。

有線LANの通信速度とポート数

Wi-F7に対応している無線LANルータは有線LANの接続ポートを3~4個程度備えており、

1000M/100M/10Mイーサネットに対応していますが、

更に、2.5Gbpsや10Gbpsにも対応する製品が発売されるようになっています。

USB端子にHDDやメモリを接続してサーバ化できるか

USB端子を備えているルータは、その端子に外付けHDDやUSBメモリを接続するとNAS(LAN接続HDD)のように使える製品があります。

リモートアクセスに対応しているか

ルータのUSB端子に外付けHDDを接続しておき、このHDDに外出先などの外部からアクセス(リモートアクセス)できる製品があります。

Wi-Fi7対応の

無線LANルータ(親機)

無線LANルータは無線通信(ワイヤレス)でホームネットワークを構成するための中心機器であり、無線LAN親機とも呼ばれます。

図1のように、無線LAN子機とは6GHzや5GHzあるいは2.4GHzの無線電波を使ってワイヤレス通信しますが、

インターネットに接続するためのWANポートと、有線LAN(イーサネット)の接続ポートも備えています。

以下に、Wi-Fi7に対応する無線LANルータの主な製品例を掲載しました。

Wi-Fi7対応の無線LAN子機

無線LAN子機は親機と通信するための通信デバイスであり、ノートPCやスマートフォン/タブレット等は内蔵されていますが、

デジタルTVやBDレコーダなどのデジタル家電でも子機機能を内蔵する製品が増えています。

しかし、Wi-F7対応の無線LAN子機機能を備えている製品はまだ一部のノートPCやスマートフォン/タブレットに限られています。

そこで、パソコンをWi-Fi7で通信できるようにするUSB接続の子機が発売されるようになっています。

このようなUSB接続タイプの主な製品例を以下に掲載しました。

Wi-Fi7対応の中継器

(無線LANイーサネットコンバータ)

無線LANルータの電波が十分に到達しない場合は中継器を用いると到達距離を拡大することができます。

この中継器にはギガビットの有線LAN(イーサネット)ポートも備えられているので、

デジタルTVやBDレコーダ、NAS(LAN接続HDD)などのように有線LAN端子しか無い機器を接続すれば、

Wi-Fi7の無線LANルータと通信することができます。

このように中継器を利用すればWi-Fi7対応の無線LANイーサネットコンバータとして使用ことができます。

(図1を参照)

このようなWi-Fi7対応の製品でギガビットの有線LANポートを備えている製品例を以下に掲載しました。

| メーカー/製品名/型番 | 商品情報 | 概 要 |

|---|---|---|

| TP-LINK RE655BE  |

|

WiFi7対応 11be/ax/ac/a/b/g/n対応 無線LAN速度:5760Mbps(6Ghz) 無線LAN速度:28803Mbps(5Ghz) 無線LAN速度:688Mbps(2.4GHz) 2.5Gbps有線LAN:1ポート EasyMesh対応 簡単設定WPS対応 |